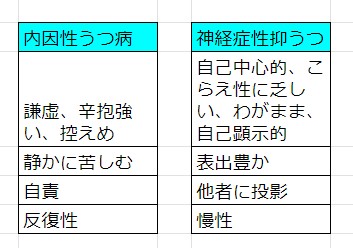

理由があって抑うつになれば適応障害、理由もなく特徴のある抑うつになれば内因性うつ病といえます。

はい。しかし内因性うつ病でも心理的イベントが先行して発症のきっかけとなることが多く、この区別は難しいですよね。

そうですね。理由があるのかないのか、つまり時間的に、内容的に関連した体験反応性があるかどうかという鑑別の入口を意識することは臨床で大切でしょう。

実際の診断はとても難しいので、お困りの方はネットの情報に頼らずに必ず病院に行きましょう。

ここで非定型うつ病についてもまとめておきましょう。

非定型うつ病とは文字通り、「定型うつ病」とは違ううつ病であるという意味になります。そして以下のような特徴があります。

・過眠過食がある

・気分反応性がある、楽しいことがあれば気が晴れる

・鉛様(えんよう)麻痺、体が鉛のように重い、だるい

・拒絶過敏性、他者にしかられたり否定されることに過剰に反応し自己を全否定されたかのようにとらえてしまう

もともと1959年に英国の医師がTCAやECTの治療に反応せずMAOIに反応するうつ病群を非定型うつ病と命名しました。ですからもともと定義上、薬物治療への反応性は低いと言えるかもしれません。治療はデュロキセチン(サインバルタ)、MAO阻害薬、TCAなどがありますが、認知行動療法も効果があります。いたずらに「特効薬」を探して薬理学的彷徨(ほうこう。さまよい)してしまうことには注意が必要です。主役が患者様自身であることを再定義して、セルフモニタリング、生活リズムのコントロール、活動スケジュール表による行動活性化などが大切かもしれません。

うつ病はheterogeneous(異質性)があり、多面的に捉える必要があります。現在はbio-psycho-socialに睡眠、運動などが加わって、bio-psycho-social-lifestyleモデルに発展しています。抱えている問題がsocial-lifestyleの割合が大きいほど、うつ病ではなく適応障害が疑わしくなるといってもよいかもしれません。

参考文献

1 適応障害とうつ病は鑑別できるか (聖マリアンナ医科大学)小口 芳世 臨床精神医学第52巻第1号 発行日:2023年01月28日

2 「新型うつ病」おわりました (虎の門病院)大前 晋 臨床精神医学第52巻第1号

3 難治症例の薬物療法における精神療法的配慮 : とくに慢性うつ病(非定型うつ病や気分変調症)について 黒木 俊秀 精神神経学雑誌 = Psychiatria et neurologia Japonica 116 (9), 764-770, 2014

コメント