遅発性ジスキネジアの患者様がいて、困っています。

まずは抗精神病薬を減量中止したり、ほかの薬へかえたりします。

いま使っているのは第一世代抗精神病薬ではなく、非定型抗精神病薬です。

抗コリン薬はつかっていますか?

抗コリン薬としてビペリデン(アキネトン)を使っていましたが、いまは抗コリン薬のトリへキシフェニジル塩酸塩(アーテン)を使っています。

海外のガイドラインでは抗コリン薬の減量も検討することになっています。

わたしも以前は勘違いしていて、遅発性ジスキネジアの治療として抗コリン薬が効果があると思っていましたが、そのようなエビデンスはありません。むしろ減量の検討が必要ですね。

その運動形態は不規則であることが特徴で、規則性のある振戦とは異なります。口舌の遅発性ジスキネジアは構音障害を伴ったり、誤嚥や窒息のリスクが高くなり軽微であっても致死的な結果になることがあり注意が必要です。

ある身体部位に振戦(例えば、手指)が生じ、同時期に他の身体部位にはジスキネジア(例えば、口舌)やジストニアが生じる(例えば、眼球運動筋)ことがあります。そしてジスキネジアやジストニア(随意筋)が軽減すると、振戦(手指の不随意筋)が増強することがあります。なぜでしょうか。

脳の階層性という少し面白い話があります。発生学的に古い脳に傷ができると、それが一番はっきりとでて、新しい脳の症状は隠されてしまうというものです。錐体路(随意運動)は錐体外路よりも「古い脳」ですから、パーキンソン症状などの錐体外路があった患者様が脳梗塞になり片麻痺が加重されると、片麻痺(錐体路という古い脳の症状)によりパーキンソン症状(錐体外路という新しい脳の症状)が隠されて消失してしまうことがあるのです。

ですから、振戦、ジスキネジア、ジストニアは全て錐体外路症状と分類されていますが、この中で随意筋の影響がどれほどであるかにより階層性の違いがあるかもしれません。

抗精神病薬を増量すると一時的に遅発性ジスキネジアが軽減されたり、逆に抗精神病薬を減量すると遅発性ジスキネジアが一時的に増悪(離脱性ジスキネジア)したりするので注意が必要です。

結局、抗精神病薬の減量は遅発性ジスキネジアに治療的であるといわれています。しかしその場合、改善に数か月から数年という長い期間が必要とされます。

急性の錐体外路症状は遅発性ジスキネジアの危険因子ですから、治療当初よりできるだけ錐体外路症状の発生頻度の低い非定型抗精神病薬を使用することは大切です。

遅発性ジスキネジアの治療として、クロザピンへの切り替えを推奨するガイドラインもあります。

抗コリン薬が遅発性ジスキネジアを発症させるというエビデンスはないものの、急性期の錐体外路症状に有効性がみられた抗コリン薬を漫然と処方するのは問題です。ですから抗コリン薬も減量、中止が望ましいでしょう。

また抑肝散、ビタミンEも効果があるといわれています。

*眠前にアキネトン(ビペリデン)の処方はできるだけ避けましょう。せん妄促進的なお薬だからです。

以上の対策でもよくならない場合は、バルベナジン(ジスバル)を上乗せします。日本では2022年に承認されました。バルベナジン(ジスバル)の副作用として抑うつ症状、傾眠、流涎、自殺リスク増大があります。またQT延長の副作用もあります。

バルベナジン(ジスバル)が無効であればクロナゼパムやアマンタジン(ドーパミン遊離作用あり)等を検討します。

バルベナジン(ジスバル)の作用機序の前に、基礎知識としてドーパミンの機能亢進はチック、ミオクローヌス、舞踏症状などの運動過多を、ドーパミンの機能低下はパーキンソン病の無動、筋強剛など運動低下に関連しています。

バルベナジン(ジスバル)は前シナプスにおいて、シナプス小胞へのドーパミンの取り込みを阻害するため、シナプス小胞からシナプス間隙へドーパミンを放出することが少なくなります。こうしてドーパミン機能は抑えられ、運動過多の状態が改善されます。この作用機序を考えれば、副作用としてパーキンソン症状や抑うつ症状があり得ることが理解できると思います。

さて、ここからは少し基礎医学の分野も混じってきますが、ドーパミンと不随意運動に関して運動回路からみてみましょう。

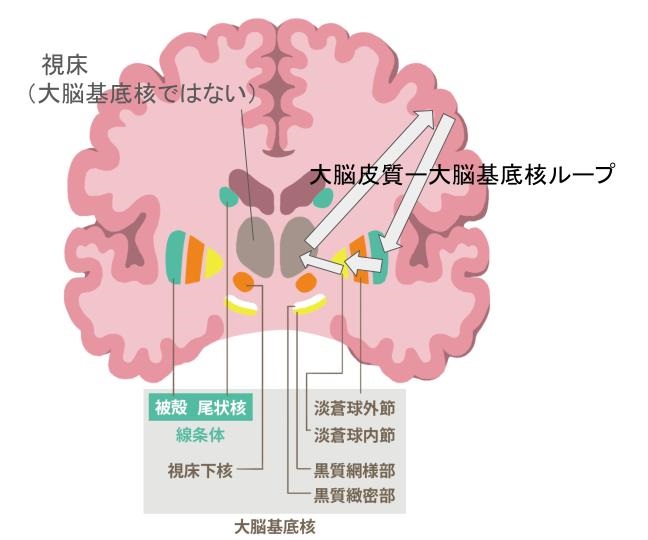

まず運動の制御は、大脳皮質と大脳基底核の間のグルグルとしたループによるとされています。これを大脳皮質ー大脳基底核ループと呼びます。

上図のように大脳皮質からの入力は、被殻(線条体)を通り、他の大脳基底核を通って、視床を通して、大脳皮質の同じ領域に繊維を送り返しています。まずこの基本的な大きいループをおさえてください。

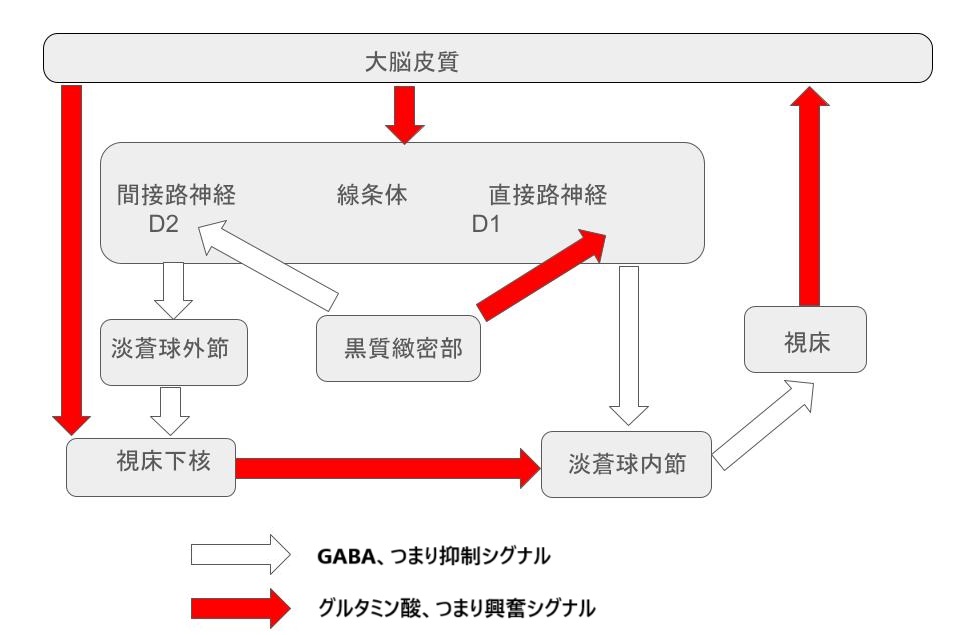

わかりやすいように模式化細分化したのが次の図になります。

大脳皮質が興奮すると視床下核へ興奮シグナルが伝わり(図内で左端矢印。ハイパー直接路といわれています。)、そうすると視床下核は興奮します。視床下核から淡蒼球内側へ興奮シグナルが伝わります。淡蒼球内側は興奮し、そうすると淡蒼球内側から視床へ抑制性のシグナルが伝わります。そうすると視床から大脳皮質への興奮シグナルが弱まりますから、結局、ハイパー直接路は「NO GO」のシグナルになります。

同じように図の赤矢印(興奮)、白矢印(抑制)をたどりますと、大脳皮質から線条体の直接路(大脳皮質ー線条体の直接路神経細胞ー淡蒼球内側ー視床ー大脳皮質)は「GO」シグナルを大脳皮質へかえし、大脳皮質から線条体の間接路(大脳皮質ー線条体の間接路神経細胞ー淡蒼球外側ー視床下核ー淡蒼球内側ー視床ー大脳皮質)は「NO GO」シグナルを大脳皮質へかえしていることがわかります。

大脳皮質が興奮すると単純に単一「GO」シグナルが生じる訳ではなく、このように「GO」「NO GO」シグナルが複雑に組み合わさっています。

パーキンソン病ではどうして無動になるのかこの模式図で説明がつきます。パーキンソン病は黒質緻密部のドパミン細胞が脱落する病態ですから、投射先の線条体でドパミンが欠乏し、線条体のD1、D2受容体ともに刺激がなくなります。直接路神経細胞のD1受容体はもともと黒質緻密部から興奮シグナルをうけとっていて、この刺激がなくなるということは、直接路神経細胞自体は活動が下がります。そうすると、直接路神経から抑制シグナルをうけとっていた淡蒼球内側は、抑制シグナルが下がる訳ですから、興奮がまします。

同じように間接路神経細胞のD2受容体はもともと黒質緻密部から抑制シグナルをうけとっていて、この刺激がなくなるということは、間接路神経細胞自体は活動が上がります。そうすると、間接路神経から抑制シグナルをうけとっていた淡蒼球外側は、抑制シグナルが上がる訳ですから、興奮が減ります。そうすると視床下核は興奮が増えます。そうすると淡蒼球内側は興奮します。

結局、パーキンソン病では、直接路、間接路、両方ともに淡蒼球内側を興奮させることになり、これは視床の抑制を増やし、そうすると視床から大脳皮質への興奮シグナルは減り、結局、「NO GO」シグナルとなります。

しかしパーキンソン病では無動と同時に多動(振戦)も起こり、この多動については基底核回路だけではうまく説明がつきません。

パーキンソン病におけるL-dopaとドパミンアゴニストの効果の違いについては、模式図で説明が可能です。L-dopaでは、線条体においてD1もD2も両方とも刺激しますが、ドパミンアゴニストはD2受容体に作用するため、L-dopaの方が効果が高いことがわかります。

*パーキンソン病ではL-dopay誘発性ジスキネジアという病態がありますが、それにはD1の関りが大きいとされています。

バリスムは脳血管障害によることが多く、そのため突然発症・片側性の上下肢を投げ出すような大きな不随意運動です。視床下核から淡蒼球内側へ投射する神経線維の障害で起こるといわれています。そうすると淡蒼球内側は興奮が減りますから、視床への抑制シグナルは減り、視床から大脳皮質への興奮シグナルは強くなります。

コレアはハンチントン病などでみられる舞踏に似た運動ですが、これは間接路神経細胞が障害されます。ドパミン放出抑制薬が効果ありますが、これは相対的に強くなりすぎた直接路神経細胞(GO シグナル)を抑えることによります。同様にD2遮断薬も効果がありますが、これは間接路神経細胞にあるD2受容体を介する抑制をブロックして、間接路神経細胞をできるだけ賦活することによります。

ジストニアではD2受容体の過敏性が亢進しているといわれおります。つまりD2受容体を発現している間接路神経細胞において、D2受容体を介して抑制シグナルをうけやすくなる訳で、そうすると間接路神経細胞の活動は低下しやすくなります。間接路神経細胞は「NO GO」シグナルでしたから、それが弱まるため、「GO」シグナルが不自然に相対的に強まる訳です。

遅発性ジスキネジアも上記ジストニアと似た機序であり、D2の受容体発現が増える、つまりD2受容体の過敏性が上がるために、結局間接路神経細胞からの「NO GO」シグナルは減る、つまり多動的になる訳です。

参考文献

1 遅発性ジスキネジアの治療に関する最近の話題と新たな展開 著者: 稲田俊也, 山本暢朋 出典: 臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 3 – 10 (2023)

2 遅発性ジスキネジアの診断のための心得とコツ、著者: 堀口 淳、出典: 臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 11 – 17 (2023)、出版社: 星和書店

3 不随意運動の病態メカニズム、著者: 冨山誠彦、出典: 臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 19 – 25 (2023)、出版社: 星和書店

4 看護roo!看護師イラスト集

5 生理学研究所

6 Valbenazine の薬理・薬物動態プロファイル、著者: 阿部倫一, 渡邉裕美、出典: 臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 49 – 56 (2023)、出版社: 星和書店

7 遅発性ジスキネジアの病態仮説、著者: 金原信久, 伊豫雅臣、臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 27 – 35 (2023)、星和書店

8 Valbenazine の国内第Ⅱ/Ⅲ相試験の紹介、著者: 渡邊衡一郎、臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 69 – 85 (2023)、星和書店

9 遅発性ジスキネジアに関するガイドライン臨床精神薬理、著者: 坪井貴嗣、出典: 臨床精神薬理 Volume 26, Issue 1, 41 – 48 (2023)、出版社: 星和書店

*ご利用上の注意について

本サイトは、患者様、医療関係者の皆様などに日常生活や仕事が少しでも快適になることを目的としております。 また、本サイトに掲載されている情報は管理、点検しておりますが、必ずしも常にその確実性が保証されるものではなく、情報のご利用については、ご利用される皆様の判断にまかせられることを前提としています。 本サイト運営においては適時情報の更新等行って参りますが、万一本サイト情報の利用の結果、不都合や不利益が発生することがありましても、情報の提供者側は最終的な責任を負いかねますことをご理解いただき、慎重にご利用くださいますようお願い申し上げます。

本サイトにリンクを希望される場合は、あらかじめ下記の注意事項すべてに従ってください。 また、本サイトへのリンクにより、万一、貴社または貴殿が損害を被った場合、および第三者との間に何らかの紛議が生じた場合でも、損害賠償等の義務・責任を負いませんので予めご了承願います。 本サイトへのリンクは、ホームページを利用されるユーザーの皆様の便宜を図ることを目的とする場合に限ります。それ以外本サイトの目的に該当しない下記の場合におけるリンクは固くお断りいたします。

1. 本サイトにリンクすることにより、本サイトと特別な関係があるように見せかけたり、リンクの設定自体を営利目的とするもの。

2. 本サイトの社会的信用を損ない、または当院に経済的損失が生ずるおそれがあるもの。

3. 違法のおそれ、または公序良俗に違反するおそれのあるサイトからのリンク。

4. フレーム・インラインフレーム等の技法により本サイトのコンテンツであることが不明確となるもの。

本サイト上のコンテンツ(情報、資料、画像等)の著作権については、本サイトが保有または管理しております。本サイトの許可なくコピー、販売・転売、転用など2次的に利用することは固く禁じます。 本サイトの許可なく上記著作権に関する一切の再利用は法律で禁じられています。

コメント