まず恐怖と不安の違いを考えてみましょう。

はい。恐怖は目の前に猛獣いるときに抱く恐れであり、不安は目の前にはない対象への恐れです。恐怖の場合は闘争か逃走反応(fight or flight response)が起こりますね。

はい。それでは不安を分けて考えてみましょう。正常な不安も病的な不安も「不快で曖昧な憂慮(ゆうりょ)」があります。またどちらも妄想と違い文脈的に了解可能です。

はい。一方で病的な不安には必ず自律神経症状(動悸、発汗、頭痛)があり、持続期間も長く(6か月以上)、過剰であり、社会的・職業的機能障害があります。

例えば働くことが大好きな女性がいて、その方が社交性不安症があるために仕事をできずにいる場合などは社会的・職業的機能障害があるといえますね。

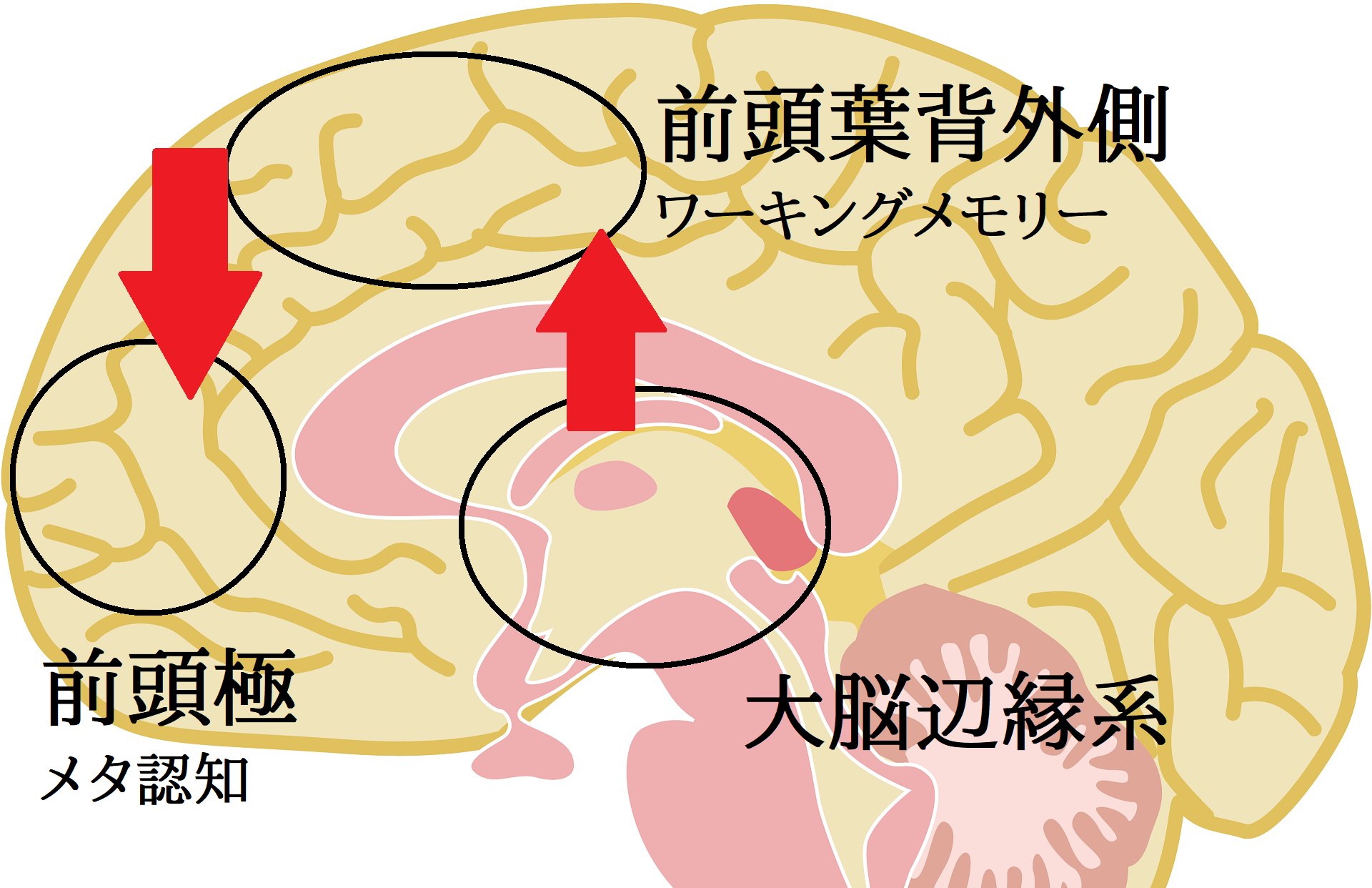

大脳辺縁系は脳のどこにあたるのか、念のため復習しておきます。図をご覧ください。

大脳は大脳皮質と大脳基底核にわかれ、大脳皮質はさらに脳皮質と大脳辺縁系にわかれます。 爬虫類は脳の最高階層が大脳辺縁系なため、目の前にいる対象について闘争か逃走かの反応に明け暮れる人生を送っていると考えられます。

人では前頭葉背外側がワーキングメモリーを担います。つまり前頭葉背外側において大脳辺縁系より少し長いスパンの時間におけるシュミレーションができます。さらに前頭極がメタ認知や自己意識を担い、そこでは自身を俯瞰的にみながら将来のことを複雑にシュミレーションできます。

したがって、大脳辺縁系 → 前頭葉背外側 → 前頭極の順に時間的に長い、換言すれば人間に特徴的な不安に関係していると考えられます。

哲学者のハイデガーが時間があるから現存在があり、そのうえで不安があるといったことは哲学という学問において大きな貢献をしたことはもちろん、生物学的にも先見の明があったといえます。

ヤスパースは統合失調症における自我意識の障害を能動性(自分が考えようとして考えている)、単一性(自分は一人である)、同一性(自分は過去。現在とつづいている存在である)、境界(自分の考えがそとにもれることはない)の障害に区分しました。この区分があやうくなると不安が生じますから、察するに余りあるといえます。

統合失調症では異常Salience仮説というのがあり、外界のあらゆる事象に対してSalience(顕著性)をもってしまうことがいわれています。健康状態において脅威に対し顕著性をもたなければいけないときにドーパミン系が賦活されますが、統合失調症では逆に線条体などのドーパミン系が異常活動することにより無意味な顕著性が亢進してしまっているかもしれない。

参考文献

1 正常な不安と不安症の境界 (兵庫医科大学)山田 恒 臨床精神医学第51巻第9号

2 精神科臨床と不安 統合失調症における不安 片桐直之, 根本隆洋 臨床精神医学 51 :9:1021-1027 2022年09月28日

3 実存主義について。ベネッセコーポレーション リンク

4 パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集 リンク

コメント