パーソナリティーは変えられるのでしょうか?

また

そもそもパーソナリティーとは何でしょうか。

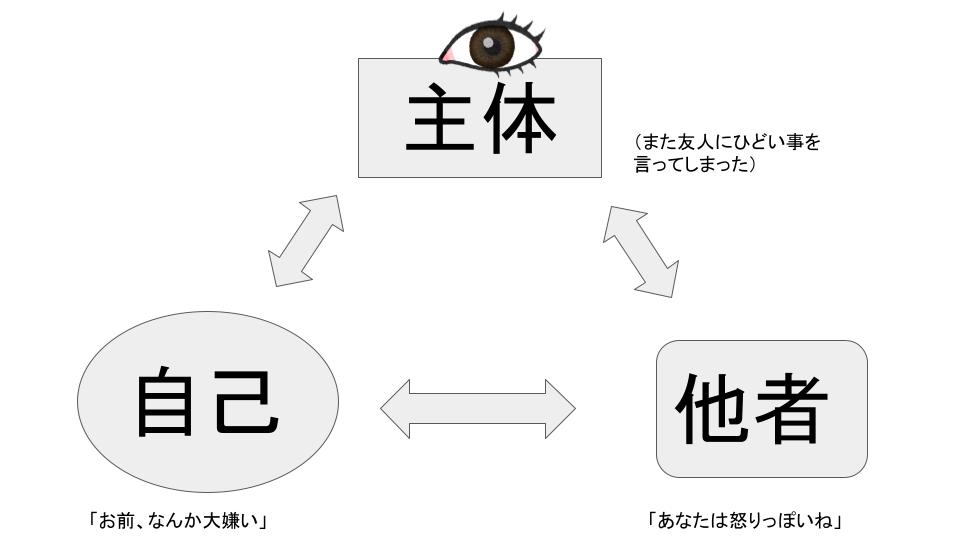

具体的にいうと、あなた(自己)が友人(他者)と口げんかして、あなた(自己)が友人(他者)に「お前なんか、大嫌い」と言ってしまったとします。

それを反省して(友人にひどい事を言ってしまった)と思うあなた(主体)がいます。

この、主体、自己、他者のやり取りで形成されるのがパーソナリティーであり、このパーソナリティーが今度は逆にこれらのやり取りに影響します。

そういう解釈であれば、パーソナリティーは変化させる(治療)ことができそうですね。

境界性パーソナリティー症の治療として開発されたものとしてメンタライジングアプローチというものがあります。行動ではなく、その行動の背後にある心理体験そのものに注目する方法です。

メンタライジングアプローチでは、パーソナリティー症の背景として「愛着トラウマ」を重要視します。養育者からメンタライジングされず孤立無援であったことを問題と考えます。

例えば心的心象(イメージ)を「共同注視」「共同注意」するという作業がなされていなかったかもしれません。「わたしが感じていることを、あなたも感じているのだと、私は感じている」ということです。

例をあげます。幼少期に母親に抱っこされながら吠えている犬をみて、母親が「ワンワンが吠えているね。怖いね。でもよく見てごらん、飼い主さんがそばにいるし、飼い主さんのいうことはすごくきいているね。だから怖がらなくて大丈夫だよ。」と語りかけたとします。これが「共同注視」「共同注意」という体験です。母と子が同じ感じ方をしたあと、恐怖が高まりすぎる場合には「合意された社会的現実」を想起して、そこへ戻してあげるということです。

診察開始早々、愛着トラウマを扱うのは難しいものです。患者ー医師関係が構築できれば、医師は源家族について少しずつ聴取してもいいかもしれません。

セラピー、カウンセリングに一般にいえることですが、治療者がクライアントの味方をしすぎたり、反対にクライアントの周囲の人の味方をしすぎたりすることがよくあります。ふだんから治療者自身がパーソナリティーに問題のある方に対してどういう感情をもちやすいかを把握し、セラピー中にも治療者自身の感情的反応に気づくようにすることが大事です。

また治療者とクライアントの間には明らかな「Power(権威、権力)」の違いがあることも覚えておきましょう。

クライアントの疾患の種類にかかわらず男性の場合はセラピーを受けること自体を、「恥」「男らしさが脅かされる」などととらえることもありますから、そこにも配慮が必要でしょう。

パーソナリティー症というテーマとはすこしだけずれますが、ここで家族療法についても簡単にふれておきましょう。

家族の一員に問題が起きているとき、その一人を悪者扱いしたり、またその一人が悪いから家族全員が困っているという因果律でとらえたりすることがいつも適切とは限りません。円環的因果律(卵と鶏のように)としてとらえて、「家族全体にこういう円環があるから悪循環にいたっているのだ」と考えることもできます。

家族療法におけるシステム論的認識論では、こういう円環も含め「関係性がかわれば、全体として変化してよくなる」と考えます。システムという用語ですが、個人の対義語として考えれば簡単に理解できます。問題は個人にあるから個人に対してだけ治療をすることが個人療法であり、それとは対比的に、問題は家族というシステム全体にあるから家族療法をするというのがシステム論的なとらえ方です。個人療法と家族療法には共通点もあります。外から家族システムを動かそうとすると、元に戻ろうとする力がはたらき、それはクライアント側からの治療中断など抵抗として現れることがありますが、これなどは個人療法でもよくみられるのではないでしょうか。

家族療法についてもう少し詳細に実践的なヒントをみていきましょう。

家族療法では家族としてどのライフステージにいるかを考えることがあります。育児のステージなのか、子どもの独立のステージなのか、等です。

また家族内でグループ分けというのもよくあるのですが、それが適切なのか(例えば父親だけがヒエラルキー上位に一人でいて、下位に母と子供たちがいる等。一般的には両親がヒラエルキー上位にいるのが健康的)、そういう家族の構造をみることも治療に役立ちます。

家族内の構造だけではなく、家族は外界とも影響しあっていることにも目を向けなければいけません。このときに役立つのが「玉ねぎ構造」です。玉ねぎの芯の部分、一番内側に子どもがいて、そのひとつ外側に家族親族がいて、さらにその外側に学校や地域があり、一番外側の皮として社会、文化があるという構造です。お互いに押したり引いたりしながら、全体としてひとつに在るわけです。

付け加えてあくまで目安ですが、中学生までは親子同席面接、そして高校生からは本人を対象とした個人心理療法を中心にするという考え方があります。

参考文献

1 パーソナリティ概念から見たパーソナリティ症の精神療法 林 直樹 精神療法 第48巻第6号 パーソナリティ症と精神療法

2 パーソナリティ症へのメンタライジング・アプローチ 上地 雄一郎 精神療法 48 (6), 734-739, 2022-12 金剛出版

3 家族療法で子どもを治す、森野百合子、精神療法、精神療法 47 (6), 704-711, 2021-12、金剛出版

4 問題とされる家族員不在の家族療法(特集 夫婦・家族療法の実際 : 事例に接する)、日下 華奈子、金剛出版、精神療法 47(6)=247:2021.12、p.712-719

コメント